Смешение свежего и отработанного воздуха

Задача заключается в определении точки смеси  при известных потоках (точнее — их соотношения) и параметрах смешиваемых потоков — в состояниях 0 и 2. Анализ ведется по общей канве: точка смеси определяется по правилу рычага, в рассматриваемом случае — не в концентрационной диаграмме, а в диаграмме «состав ( при известных потоках (точнее — их соотношения) и параметрах смешиваемых потоков — в состояниях 0 и 2. Анализ ведется по общей канве: точка смеси определяется по правилу рычага, в рассматриваемом случае — не в концентрационной диаграмме, а в диаграмме «состав ( ) — свойство ( ) — свойство ( )». )».

Точку смеси будем искать для 1 кг свежего и  кг обратного воздуха (в расчете на абсолютно сухой). Составим материальный (по влаге) и тепловой балансы для контура, охватывающего вентилятор (штриховой контур на рис. 11.32): кг обратного воздуха (в расчете на абсолютно сухой). Составим материальный (по влаге) и тепловой балансы для контура, охватывающего вентилятор (штриховой контур на рис. 11.32):

и и  (в) (в)

и и  (г) (г)

Точка с параметрами ( ) представляет собой точку смеси ) представляет собой точку смеси  . Из выражений (в) и (г) видно, что ее положение зависит от степени рециркуляции и; таким образом, в общем плане речь идет не о точке смеси, а о геометрическом месте точек смеси (т.е. о линии смешения) в зависимости от соотношения и потоков обратного и свежего воздуха. . Из выражений (в) и (г) видно, что ее положение зависит от степени рециркуляции и; таким образом, в общем плане речь идет не о точке смеси, а о геометрическом месте точек смеси (т.е. о линии смешения) в зависимости от соотношения и потоков обратного и свежего воздуха.

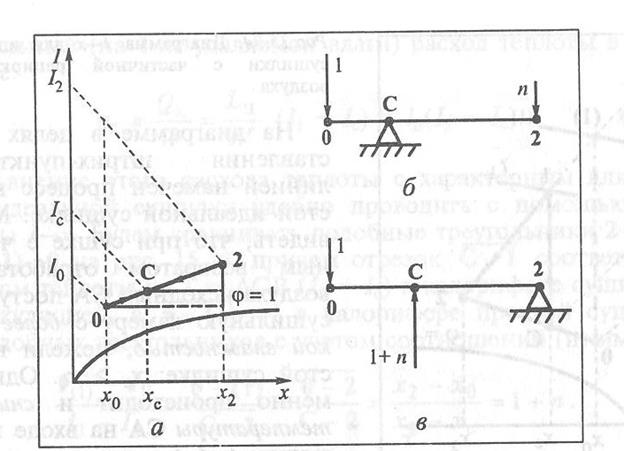

Практически точку смеси в ходе технологического расчета удобно определять с использованием диаграммы  . Пусть (рис. 11.33) заданы точки 0 (свежий воздух) и 2 (отработанный воздух). Требуется найти линию их смешения и на ней зафиксировать точку смеси при известных количествах свежего и отработанного воздуха — 1 кг и и кг соответственно. . Пусть (рис. 11.33) заданы точки 0 (свежий воздух) и 2 (отработанный воздух). Требуется найти линию их смешения и на ней зафиксировать точку смеси при известных количествах свежего и отработанного воздуха — 1 кг и и кг соответственно.

Чтобы найти линию смешения  , используем левые выражения балансов (в) и (г): , используем левые выражения балансов (в) и (г):

и и  (д) (д)

Из (д) следует линейность связи  и и  , т.е. точка , т.е. точка  лежит на некоторой прямой в диаграмме лежит на некоторой прямой в диаграмме  , причем ее положение при заданных точках , причем ее положение при заданных точках  и и  зависит от величины зависит от величины  .При .При  (отсутствие в смеси обратного воздуха), согласно (в) и (г), (отсутствие в смеси обратного воздуха), согласно (в) и (г),  и и  , т.е. точка С совпадает с точкой 0 свежего воздуха. А при , т.е. точка С совпадает с точкой 0 свежего воздуха. А при  (в смеси отсутствует свежий воздух) получается (в смеси отсутствует свежий воздух) получается  и и  (для этого числители и знаменатели правой части равенств надо предварительно поделить на и); значит, в этом случае точка (для этого числители и знаменатели правой части равенств надо предварительно поделить на и); значит, в этом случае точка  совмещается с точкой 2 отработанного воздуха. Таким образом, линия смешения есть прямая, соединяющая точки свежего и отработанного воздуха: точка совмещается с точкой 2 отработанного воздуха. Таким образом, линия смешения есть прямая, соединяющая точки свежего и отработанного воздуха: точка  лежит на отрезке 0-2. лежит на отрезке 0-2.

Для последующего анализа полезно выразить степень рециркуляции через концентрации и относительные энтальпии. Раскроем скобки в левых выражениях (в) и (г) и найдем  : :

и и  (е) (е)

Отсюда легко получаются также характерные удельные потоки  : :

и и  (ж) (ж)

Построение точки смеси демонстрируется на рис. 11.33, а. Для обоснования положения точки  (она находится на прямой 0-2) проведем горизонтальные линии, построив подобные треугольники на отрезках ( (она находится на прямой 0-2) проведем горизонтальные линии, построив подобные треугольники на отрезках ( ) и ( ) и ( ) как на гипотенузах. Отношение горизонтальных катетов этих треугольников, согласно (е), равно ) как на гипотенузах. Отношение горизонтальных катетов этих треугольников, согласно (е), равно  ,а поскольку треугольники подобны, то ,а поскольку треугольники подобны, то

или или  (з) (з)

— точка  определяется по правилу рычага (в данном случае — I рода), "точка опоры" находится в точке определяется по правилу рычага (в данном случае — I рода), "точка опоры" находится в точке  . .

Рассмотрение подобных треугольников, построенных как на гипотенузах на отрезках ( ) и ) и  и одновременное использование выражений (ж) аналогичным образом приводит к правилу рычага II рода: и одновременное использование выражений (ж) аналогичным образом приводит к правилу рычага II рода:

или или  (и) (и)

«точка опоры» здесь расположена в точке 2.

Иллюстрация правила рычага I и II рода приведена на рис. 11.33, б, в. Заметим, что в практических расчетах чаще более удобным оказывается правило рычага II рода. Разумеется, правило рычага для смешений свежего и отработанного воздуха может быть представлено и в обобщенной форме.

Рис. 11.33. К расчету точки смеси при частичной рециркуляции воздуха: а — диаграмма  , б, в — рычаги I и II рода , б, в — рычаги I и II рода

11.5.2 Идеальная сушилка с частичной рециркуляцией

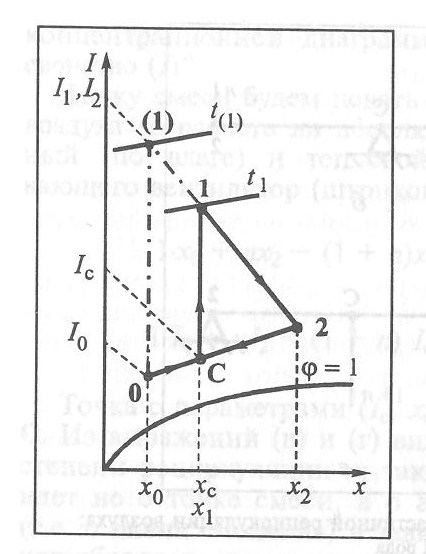

За стадией смешения свежего и отработанного воздуха следуют стадии нагрева смеси в калорифере и сушки в сушильной камере. Для идеальной сушилки все три стадии построены в диаграмме  на рис. 11.34 (для наглядности направления процесса на отдельных стадиях показаны стрелками). Здесь стадия смешения на рис. 11.34 (для наглядности направления процесса на отдельных стадиях показаны стрелками). Здесь стадия смешения  стадия нагрева СА: стадия нагрева СА:  ; стадия идеальной сушки (по линии ; стадия идеальной сушки (по линии  ): ):

Рис. 11.34. Диаграмма  для идеальной сушилки с частичной рециркуляцией воздуха для идеальной сушилки с частичной рециркуляцией воздуха

На диаграмме в целях сопоставления штрих-пунктирной линией намечен процесс в простой идеальной сушилке. Можно видеть, что при сушке с частичным возвратом отработанного воздуха исходный СА поступает в сушильную камеру с более высокой влажностью, нежели в простой сушилке:  . Одновременно происходит и снижение температуры СА на входе в зону сушки: . Одновременно происходит и снижение температуры СА на входе в зону сушки:  , так что и температурный режим здесь мягче (это важно для сушки термолабильных материалов). Заметим, что понижение температуры на входе в сушильные камеры может быть обеспечено и в ранее рассмотренных схемах (в простой сушилке — путем увеличения потока СА; в многозональной — делением на зоны с промежуточным подогревом СА); а вот повышение исходной влажности СА — особенность именно сушки с рециркуляцией. , так что и температурный режим здесь мягче (это важно для сушки термолабильных материалов). Заметим, что понижение температуры на входе в сушильные камеры может быть обеспечено и в ранее рассмотренных схемах (в простой сушилке — путем увеличения потока СА; в многозональной — делением на зоны с промежуточным подогревом СА); а вот повышение исходной влажности СА — особенность именно сушки с рециркуляцией.

При практической постановке задач технологического расчета чаще всего задается (наряду с точками 0; 1 или 2) не степень рециркуляции  (как раз для этого случая выше рассмотрен путь построения диаграммы (как раз для этого случая выше рассмотрен путь построения диаграммы  ), а влажность ), а влажность  или температура или температура  воздуха на входе в сушильную камеру. Построение процесса в диаграмме воздуха на входе в сушильную камеру. Построение процесса в диаграмме  и определение необходимой величины я в этих случаях затруднений не вызывает. и определение необходимой величины я в этих случаях затруднений не вызывает.

В начале разд. 11.5 приведены выражения (а), (б), а также (11.19) и (11.20) для определения потоков циркулирующего воздуха (для калорифера и сушильной камеры они одинаковы и постоянны) — в единицу времени  и на 1 кг удаляемой влаги и на 1 кг удаляемой влаги  . Используя соотношения (ж) и (и), нетрудно показать, что эти выражения идентичны. Например, для . Используя соотношения (ж) и (и), нетрудно показать, что эти выражения идентичны. Например, для  : :

(к) (к)

Эффективность идеального процесса сушки определяется удельными затратами теплоты в калорифере  . Полный расход теплоты есть произведение ее затрат в расчете на 1 кг циркулирующего сухого воздуха . Полный расход теплоты есть произведение ее затрат в расчете на 1 кг циркулирующего сухого воздуха  и потока этого воздуха и потока этого воздуха

(11.21) (11.21)

Удельный (на 1 кг удаляемой влаги) расход теплоты в калорифере:

(11.22) (11.22)

Сравнение этого расхода теплоты с характерным для простой идеальной сушилки удобно проводить с помощью диаграммы  . Будем сравнивать подобные треугольники . Будем сравнивать подобные треугольники  и и  на рис. 11.34, причем отрезок на рис. 11.34, причем отрезок  соответствует затратам теплоты на 1 кг АСВ ( соответствует затратам теплоты на 1 кг АСВ ( ) в калорифере сушилки с рециркуляцией, а ) в калорифере сушилки с рециркуляцией, а  — в калорифере простой сушилки. Из подобных треугольников с учетом соотношений (и) имеем: — в калорифере простой сушилки. Из подобных треугольников с учетом соотношений (и) имеем:

(л) (л)

Теперь, преобразуя выражение (11.22), находим:

(м) (м)

что полностью совпадает с выражением (15.9) для простой идеальной сушилки (в отсутствие  и и  ). ).

Из изложенного следует, что при переходе от простой сушилки к рециркуляционной (как и ранее — к многозональной) удельные расходы свежего сушильного агента и теплоты в расчете на 1 кг удаляемой влаги не изменяются. В рассмотренных конкретных примерах проявляется общее правило: при одинаковых входных (точка 0) и выходных (точка 2) параметрах сушильного агента удельные расходы свежего воздуха  и теплоты и теплоты  не зависят от варианта сушильного процесса. Между тем из диаграммы не зависят от варианта сушильного процесса. Между тем из диаграммы  ясно видно, что в случае сушки с частичным возвратом отработанного воздуха в калорифере на подогрев одного его килограмма теплоты затрачивается меньше, чем в простой сушилке: ясно видно, что в случае сушки с частичным возвратом отработанного воздуха в калорифере на подогрев одного его килограмма теплоты затрачивается меньше, чем в простой сушилке:  ; из сравнения подобных треугольников ясно даже, во сколько раз меньше: в ; из сравнения подобных треугольников ясно даже, во сколько раз меньше: в  раз. Но количество циркулирующего воздуха на 1 кг удаляемой влаги в сушилке с рециркуляцией ровно во столько же раз больше: раз. Но количество циркулирующего воздуха на 1 кг удаляемой влаги в сушилке с рециркуляцией ровно во столько же раз больше:  . Поэтому произведения . Поэтому произведения  и и  , выражающие , выражающие  (на 1 кг уд.Вл), в обоих случаях одинаковы. (на 1 кг уд.Вл), в обоих случаях одинаковы.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

|